工場の課題解決や生産性向上の取り組みを行う際、取り組むべき課題に目星を付ける「現状把握」が最も重要です。解決したい課題として表面化している「売上減少」や「不良率増加」といった結果は、さまざまな要因によって成り立っているため、どの要因に取り組むかによって、効果の大きさは変わります。

企業としては、悪影響を及ぼすすべての要因を解決したいかもしれませんが、限られた人員や時間の中で、最大限の効果を得るためには、やはり要因の見極めが肝心です。今回ご紹介する「特性要因図」は、影響の大きい要因を発見するサポートをしてくれます。

今回は、特性要因図の概要や種類についてご紹介するだけではなく、実際の書き方まで、解説します。

結果と要因の因果関係を視覚化する「特性要因図」とは

特性要因図とは、ある結果と要素の因果関係を視覚的にまとめたものであり、「ある結果は、どのような要素によってもたらされたのか」を明確にしてくれます。「石川ダイアグラム」「魚の骨図」「CE図」という別称もありますが、どれも特性要因図と同じです。

特性要因図は、結果を指す「特性」、結果に影響する要素の「要因」、要因のなかで結果に影響を及ぼすものを「原因」の3要素で構成されています。3つの構成要素を魚の骨のように整理することで、結果と要素の因果関係をわかりやすくしてくれるのです。

特性要因図の考え方は、現場の改善活動を指す「QCサークル活動」の提唱者であり、当時東京大学の教授を勤めていた石川馨(いしかわ かおる)氏によって、1950年頃に発案されました。世界では「フィッシュボーン・チャート(Fishbone chart)」と呼ばれて活用されており、普遍的に活用できる点から高い評価を得ています。

特性要因図の目的は改善の段階によって変える

特性要因図は、問題に対処するときだけではなく、現状をより良くする改善活動にも活用できます。次に、特性要因図がどのような目的で活用できるのか、代表的な例を添えてご紹介します。

最初の目的は「管理」。問題が起こりそうな要因を洗い出す

最も代表的な目的が、問題が起こりそうな要因を事前に管理できることです。売上や不良率といった「特性(結果)」がどのような「要因」によって構成されており、どの要因に変動があると看過できない影響を及ぼすのか、視覚的に管理できます。

また、事前に管理すべき要因を特定できるため、副次的に「作業マニュアルの策定」にも活用できます。どの作業の重要度が高く、どの数値を正確に計測すべきか、特性要因図をもとに作業マニュアルに盛り込むとよいでしょう。

要因の管理ができるようになったら。管理品質向上などの「改善活動」に活用

特性要因図によって要因の管理が行えるようになったら、品質向上やリードタイム短縮といった現場の改善活動にも応用が可能です。どのような要因を改善すれば目標を達成できるのか、注力して改善すべき要因を絞り込めるようになります。

また、チームで活動するとき、特性要因図はチームの「目線合わせ」としての機能も期待できます。改善活動は、現状把握から施策考案と実施、効果検証など、その業務は多岐にわたるため、複数人のチームで行うことが一般的です。自分たちの取り組んでいる施策が、何のために、どの要因や原因に対処しているのかを視覚的に整理できるため、改善活動を行う際は、ぜひ活用してみましょう。

「課題解決・改善活動に活用できる特性要因図」や「品質管理に必要な4M」について解説した無料ガイドは、こちらからダウンロードできます。

目的にあわせて特性要因図の種類を使い分ける

特性要因図の目的は、「管理」と「改善活動」に大きく分けられ、その目的に応じて2つの種類を使い分けます。次は、この2種類について解説します。

最初に作成し、要因をすべて洗い出す「管理用特性要因図」

これまで特性要因図を作成したことがない場合、「管理用特性要因図」を作成します。些細な心配事でもすべて盛り込み、管理すべき要因を発見することが目的です。

管理用特性要因図を作成するポイントは、想定できる要因を可能な限り洗い出すことです。多くの要因を洗い出すときは、職種や役職にとらわれず、さまざまな人から多角的な意見を集めるとよいでしょう。

問題解決や改善活動の分析に用いる「解析用特性要因図」

解析用特性要因図は、管理型を作ったあと、特定の要因や原因を解析して改善するために用いられます。すでに生産ラインが整っている企業では、こちらの解析型を活用することが一般的です。

解析用特性要因図を作成する際は、それぞれの要因が客観的事実に基づいていなければなりません。また、どの要因データを取得するのか重要度による範囲決めも注意すべきポイントです。特性要因図はさまざまな業界で活用されていますが、製造業では、「品質管理の4M」*を記載するとよいでしょう。

関連記事:品質管理の4Mとは?変更管理の方法や5M+1や6Mとの違い

品質管理のフレームワーク「QC7つ道具」

特性要因図は製造業などの品質管理に用いられるフレームワーク・考え方です。特に定量的なデータを扱い分析や改善をサポートする時に効果的なのが「QC7つ道具」と呼ばれており、特性要因図はそのうちの一つです。

数値にしてデータを整理・活用できる場合はQC7つ道具を使って品質の向上を図るといいでしょう。

関連記事:新QC7つ道具とは?従来の7つ道具との違いや各道具を解説

関連記事:パレート図は重要項目の抽出に効果的。図の見方や作り方まで徹底網羅

特性要因図の書き方を手順ごとに解説

最後に、実際に特性要因図を作成する手順を紹介します。今回は例として、「不良率増加」を解決すべき特性として定め、特性要因図を作成してみましょう。

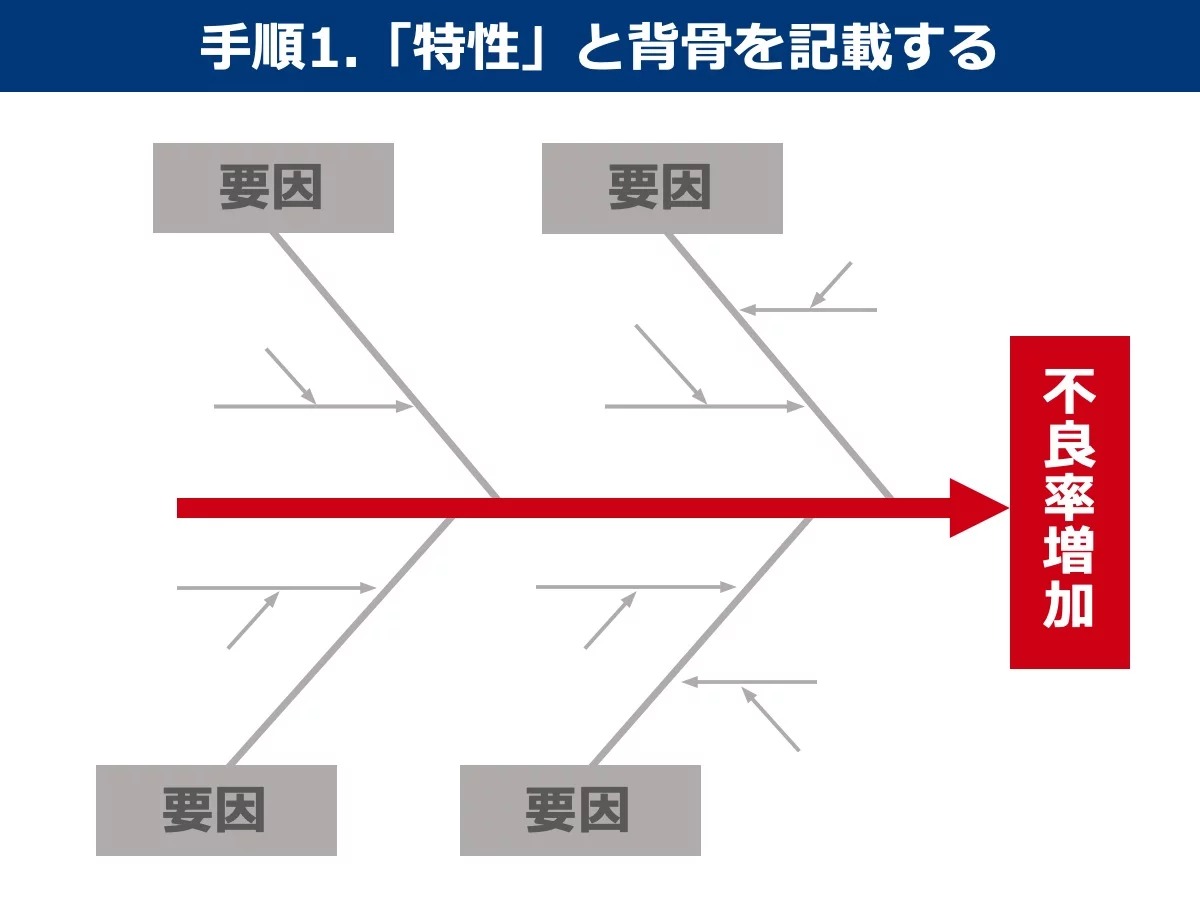

手順1.取り組む「特性」と背骨を記載する

まず、取り組むべきテーマや課題を「特性」として記載し、背骨を引きます。今回は「不良率増加」が特性であるため、右端に記載します。特性を記載するときは、不良率をどの程度改善するのか定量的に記載するとより良いです。

改善の度合いによって取り組むべき要因が変わるだけではなく、チームの目線も揃います。定量的に記載できなくても、その状況をできるだけ具体的にするとよいでしょう。

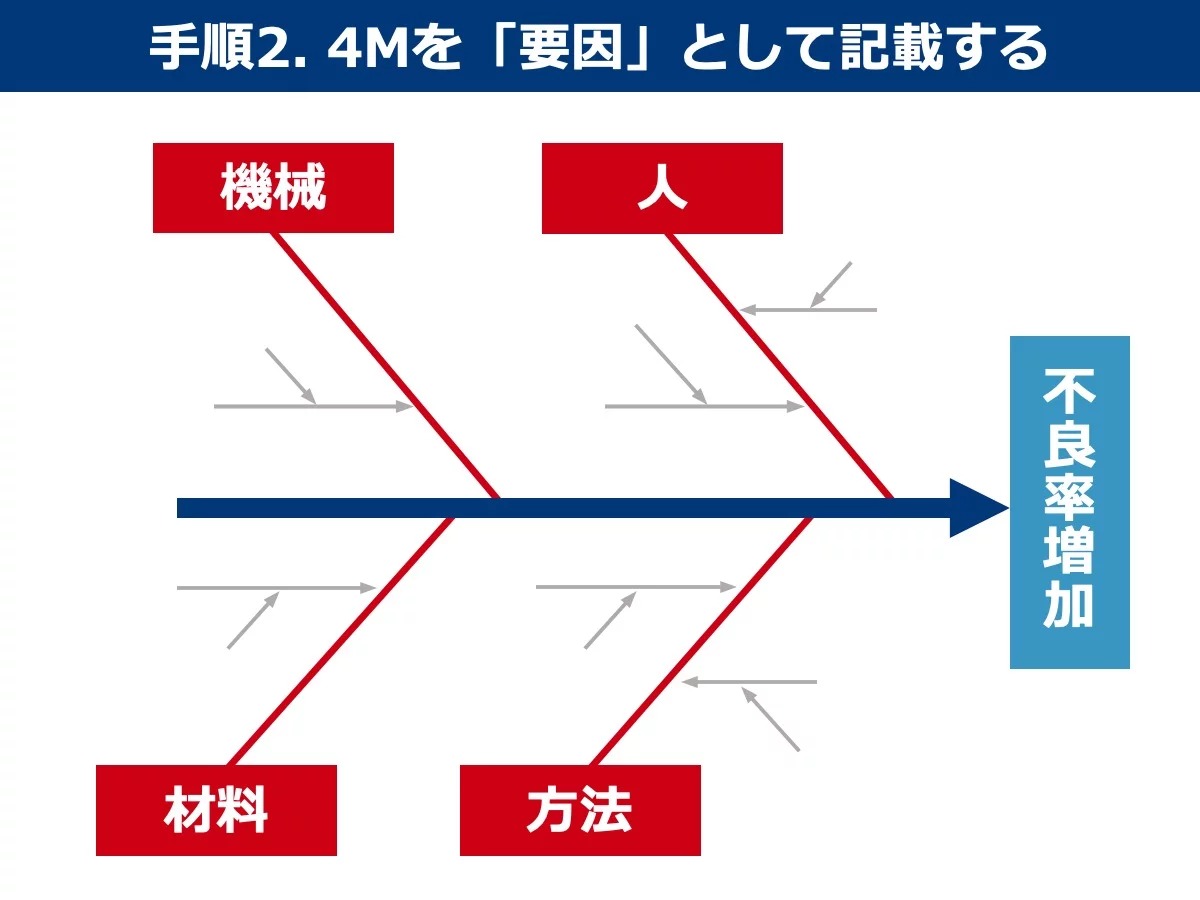

手順2. 4Mを「要因」として大骨に記載する

次は、品質管理の4Mを「要因」として大骨に記載します。自社の状況に応じて「Environment(環境)」や5M、6Mに含まれる要素を追加したり、不要な要因は省いたりするといった取捨選択を行いましょう。

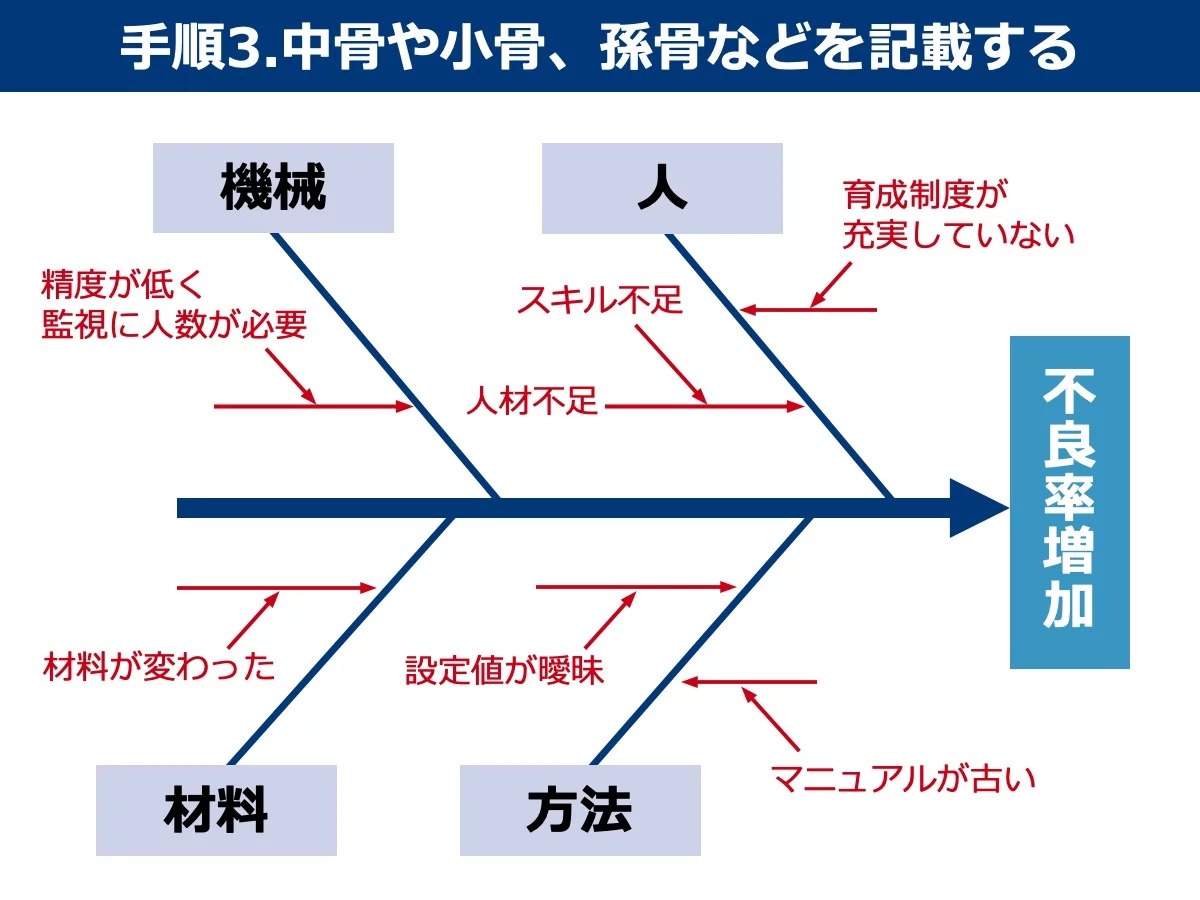

手順3.中骨や小骨、孫骨などを記載する

大骨となる要因まで記載できたら、特性に影響している要因を中骨や小骨、孫骨として記載していきます。原因を考える際は、「なぜ」を繰り返す「なぜなぜ分析」を用いると、小骨や孫骨となる小さな要因が見えてきます。

原因を挙げる際は、客観的な事実であることが重要です。特性要因図は、課題の原因を特定して改善するために用いられるため、事実ではない主観を記載しても改善策を講じられません。このように、原因は「事実」に基づいていることが前提ですが、定量的なデータがあればなお良いでしょう。

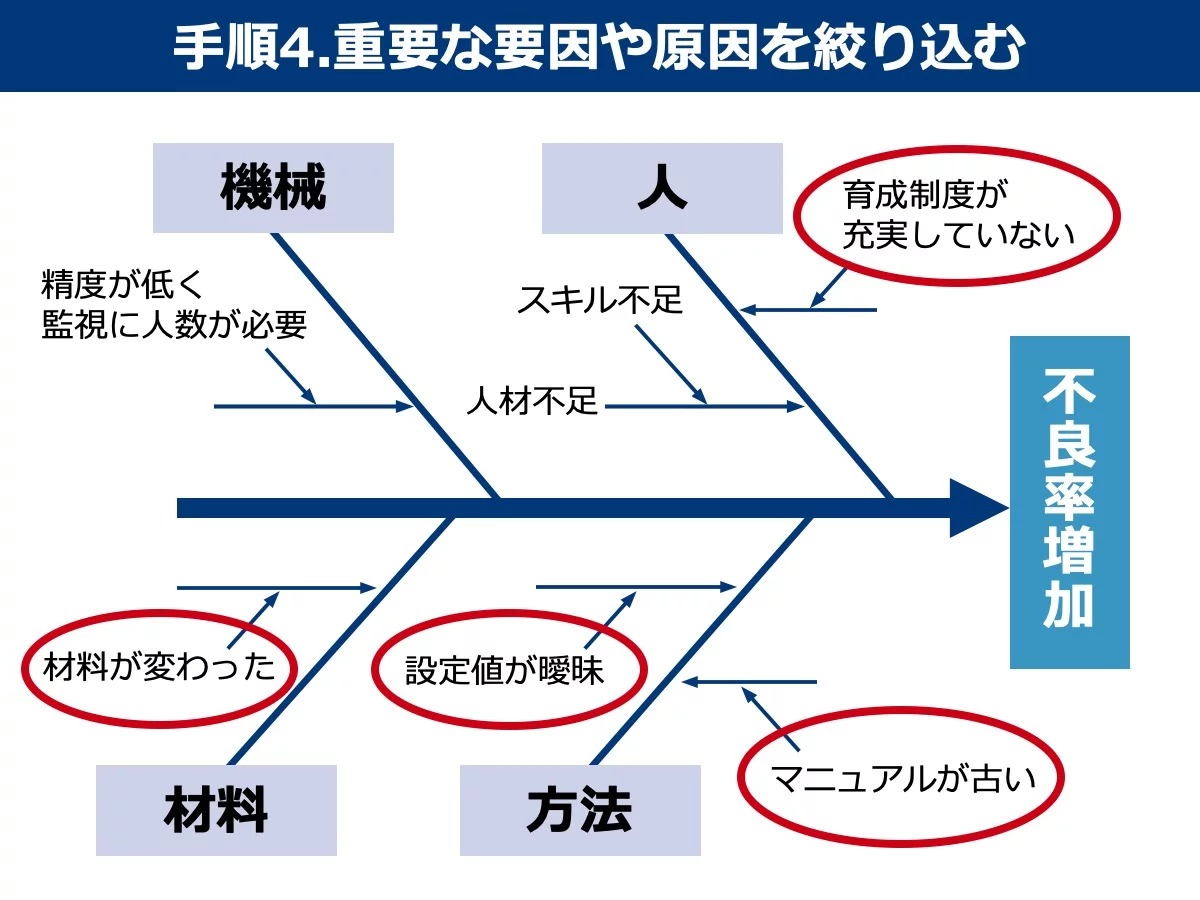

手順4.重要な要因や原因を絞り込む

中骨や小骨となる要因を挙げ終わった後、特性に対して特に影響があると考えられる重要な要因を絞り込みます。これまでに要因の管理データを取れていれば、過去の数値と比較分析して重要な要因を判断するとよいでしょう。

しかしこれまでに蓄積したデータがない場合、現場に精通している関係者を集め、議論しながら重要な要因を絞り込む方法が効果的です。関連する要因をまとめたり、現場の意見を参考にしながら、重要度の高さを検討しましょう。

今回のケースでは、材料が変わったり、設定値が曖昧だったりするなど、マニュアルが古い状態である点が、育成環境や不良率の増加にも影響していると考えられそうです。

改善活動に取り組むために「解析用特性要因図」を用いるときは、重要要因の絞り込みを行いますが、管理用特性要因図を作成するときは、絞り込みは行いません。管理用特性要因図では、想定されるすべての要因を管理するために洗い出しを行うからです。解析用特性要因図を作成するときだけ、この絞り込み作業を行いましょう。

手順5.具体的な改善策の検討、実施

取り組むべき要因を絞り込めたら、改善活動のための対策を検討します。改善策は、効果検証まで行うことを前提に取り組むとよいでしょう。改善策の実施によって得られた効果から、新たな解析用特性要因図を作成して検証を行うことで、常に改善のサイクルを回せます。

特性要因図の書き方のコツ

書き方に困った場合、「なぜなぜ分析」を繰り返してみることです。背骨となる問題には、より小さな問題や要因が複数関連していることが多く、問題点が簡単には見えてこない場合があります。

ですが、一つひとつの骨となる要因に対してなぜを繰り返すことで要因を細分化することができ、答えを導きやすくなります。

また、要因の数にはこだわらず、小骨に孫骨を足してより細かく分析をすることもコツのひとつです。作成した特定要因図を上手に活用して具体的な改善策を検討することにつながります。

「特性要因図」を活用して現場の改善に取り組む

特性要因図が活用できるようになれば、問題解決だけではなく、品質向上といった改善活動もより効果的に実施できます。はじめて特性要因図を作成する際は、品質管理の4Mや、生産管理のQCDといった用語を理解しておくと、作成のポイントが押さえやすくなるでしょう。

改善活動のなかでも、最も重要な工程である「現状分析」。特性要因図はこの工程を強力にサポートしてくれるものです。課題が特定したあとは、課題に応じて産業用ロボットによる作業自動化や、管理方法の見直しなどを検討するとよいでしょう。特性要因図を用いて、工場の課題解決や利益向上に向けて取り組んでみてください。

関連記事:生産管理の「QCD」とは?プロセス改善で向上する企業の提供価値

関連資料ダウンロード:現場改善のための課題発見フレームワーク